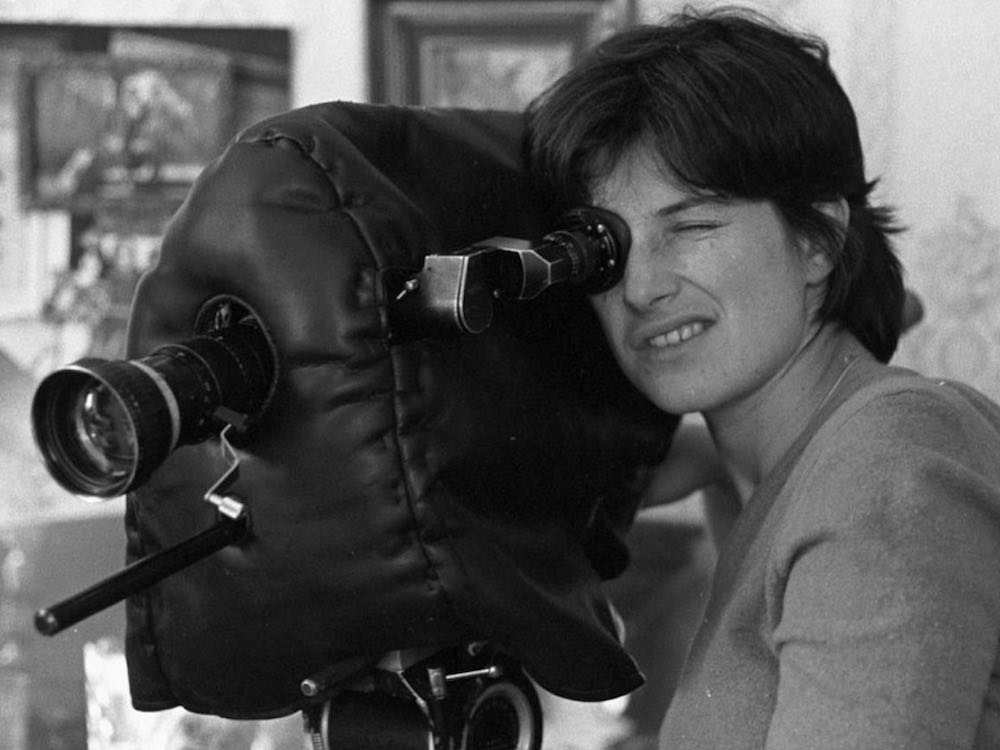

Chantal Akerman: Lignes de fuite

VisionsLe cinéma était pour elle l’art d’«arracher des images de lumière à un chaos nocturne». Une manière d’incarner sa judaïté. Chantal Akerman s’est fondue dans la nuit le 5 octobre 2015 en se donnant la mort. Elle avait 65 ans. En 1968, dans son premier film «chaplinesque», elle se faisait exploser dans sa cuisine avec Bruxelles (Saute ma ville). Il reste aujourd’hui et à jamais l’éclat incandescent de son regard et un corpus puissant qui n’ont pas fini de nous apprendre à voir et à regarder, donc à penser, à vivre et revisiter notre rapport au monde. Echos ou traces d’une rencontre inoubliable.

J’ai rencontré Chantal Akerman en 1992 – je n’ai pas retrouvé la date exacte – à l’occasion de la sortie de son film Nuit et jour. C’était à l’hôtel Carlton, à Lausanne. J’ai le souvenir d’une femme fatiguée et enjouée, grave et pleine d’humour, à la voix enrouée et avec des intonations presque enfantines, à l’intelligence vive et douée d’une spiritualité que je pressentais mais dont je ne mesurais pas la profondeur. La cinquantaine de films – dont 15 longs métrages de fiction – qu’elle a réalisés constituent une œuvre forte totalement singulière, radicale, protéiforme, expérimentale, engagée, en partie ou faussement autobiographique, avec une judaïté, un féminisme et une homosexualité assumés sans étendard ni exclusive.

«Tout est joué avant douze ans», disait Charles Péguy. L’enfance, clef d’une vie et d’une œuvre? Juive d’origine polonaise, la cinéaste belge le croit. «Jusqu’à l’âge de huit ans, j’ai été élevée dans la tradition hébraïque. Mon grand-père, qui vivait avec nous, me parlait yiddish. Les rites, les ablutions, les prières scandaient les saisons et les jours. Un vrai bonheur! Mais après sa mort, on m’a retirée de l’école juive. On a peu à peu cessé de manger casher, de faire la prière le vendredi… Tout a changé.»

La judaïté comme matrice créatrice

Abâtardie et perdue, cette tradition juive n’en a pas moins profondément structuré la personnalité et la sensibilité de Chantal Akerman. Elle innerve toute son œuvre. Directement, à travers la présence de sa mère qui nourrit par son silence la mémoire traumatisante d’Auschwitz et des camps de la mort, le projet (inabouti) d’adaptation d’une œuvre d’Isaac Bashevis Singer ou le portrait tragi-comique de Juifs émigrés à New York (Histoires d’Amérique, 1988). Souterrainement, voire inconsciemment, via la récurrence de certaines figures thématiques et formelles (l’enfermement, l’exil, l’errance), une manière intime de raconter l’Histoire avec un grand « H » à travers des petites histoires, une approche ascétique et économique du cinéma qui cherche à «pousser les limites de son territoire pour le faire vibrer en intensité».

A cela, on peut ajouter la revendication d’une «culture mineure» au sens où Gilles Deleuze et Félix Guattari la définissaient à propos de Kafka. «Je suis d’accord avec tout ce qui est écrit dans ce livre[1]. Je ne dis pas que la grande culture n’est pas intéressante, mais ce n’est pas celle qui me parle et me concerne de près.» Comment par la grâce d’un regard et d’une approche cinématographique centrée sur la corporéité et la sensation, l’expérience la plus ordinaire – une femme qui pèle des patates dans une cuisine – peut devenir un moment de révélation extraordinaire (Jeanne Dielman, 1975, classé en 2022 par la revue du British Institute Sight and Sound comme le meilleur film de tous les temps). «Un cinéma mineur n’est pas celui d’une langue mineure, mais plutôt celui d’une minorité dans une langue majeure», dit-elle.

Pour Chantal Akerman, la judaïté, comme le cinéma d’ailleurs, est d’abord une question d’espace et de temps. Fixité, frontalité et symétrie des images, rigueur extrême du plan qui «encadre» les personnages autant qu’il les cadre, architecture précise qui multiplie et emboîte les cadres (portes, fenêtres, etc.) dans l’image, son esthétique en témoigne: l’espace et le monde sont, chez elle, d’abord de l’ordre du ghetto ou de l’aquarium. Ils enserrent et enferment les personnages, les rendent «captifs» pour reprendre le titre d’un de ses films majeurs (La Captive, 2000). Que le lieu soit l’intérieur surprotégé d’une ménagère névrotique (Jeanne Dielman), une Europe en crise et impersonnelle (Les Rendez-vous d’Anna, 1978) ou une alcôve d’amour (Nuit et jour, 1991) n’y change rien. On est toujours dans une clôture, maternelle dans la mesure où le dehors est absorbé par le dedans, et donc étouffante. Les personnages ont beau se mouvoir au gré de lents travellings, ils voyagent moins dans l’espace qu’ils n’occupent ou ne tuent le temps, selon un ballet d’allées et venues obsessionnelles qui les ramènent toujours au même point.

Les trous de l’être et de l’Histoire

C’est que l’espace, minutieusement composé et balisé, est creusé d’une béance. Hanté par un vide qui n’est autre que cette perte de l’identité juive qui a tant marqué Chantal Akerman, qui a fait des survivants de la Shoah des fantômes et des Juifs new yorkais des zombies évanescents. «Optant pour l’oubli, nos parents ne nous ont plus laissé qu’un nom vide de contenu, le nom juif qui fait trou, déclare la cinéaste en citant le psychanalyste Daniel Sibony. Loin de nous asservir, les rites de la religion juive nous déliaient de toute contrainte, faisaient de nous des êtres libres. Leur répétition donnait aux gestes sens et plénitude. Ils constituaient des points d’ancrage au milieu de l’errance, des racines dans le déracinement, des patries dans l’exil. Mais cette tradition a été perdue.» Pour exprimer cette perte, dans le prologue des Histoires d’Amérique, la cinéaste reprend à sa manière un récit hassidique dont la source se trouve chez l’historien de la mystique juive, Gershom Scholem.

Un rabbin traversait toujours un village pour se rendre dans une forêt et là, au pied d’un

arbre, toujours le même, il se mettait à prie et Dieu l’ entendait.Son fils, lui aussi traversait le village, se rendait dans la forêt, mais il ne savait plus où

était l’arbre, alors il priait n’importe où dans la forêt et Dieu l’entendait.Son petit-fils ne savait plus où était l’arbre, ni la forêt, alors il allait prier dans le village

et Dieu l’entendait.Son arrière-petit-fils ne savait plus où était l’arbre, ni la forêt, ni même le village, mais il

connaissait encore les mots de la prière, alors il priait dans sa maison et Dieu l’entendait.Son arrière-arrière-petit-fils ne savait plus où était l’arbre, ni la forêt , ni le village , ni les

mots de la prière, mais il connaissait encore l’histoire; alors il la racontait à ses enfants et

Dieu l’entendait.

Quand le rituel a disparu, il ne reste plus que l’errance sans fin (Les Rendez-vous d’Anna). Quand le sens profond des gestes s’est étiolé, il ne demeure plus que leur répétition monotone jusqu’à l’absurde et la maniaquerie (Jeanne Dielman). Quand le rapport au sacré enfin s’est évanoui, le présent n’est plus éternel et l’amour se consume dans la démultiplication d’étreintes aussi brûlantes que fugaces (Toute une nuit, 1982), dans l’utopie romantique d’une relation hors du monde (Nuit et jour).

Le désir, plus réel que l’amour

Nourri des rêves de l’adolescence, l’amour – qui ne peut être qu’absolu – est pour Chantal Akerman d’abord un «fantasme», une «utopie». Il perd son évidence première et sa magie inconsciente soit en s’autoconsumant dans la bulle de la passion, soit en se banalisant au contact du monde extérieur, «en faisant rentrer le monde». C’est le problème des personnages de Nuit et jour. «On pense toujours qu’on va pouvoir recoller ce qui s’effrite ou se casse par des éléments extérieurs, mais c’est une tentative désespérée.»

Pour la réalisatrice, l’amour se délie inéluctablement en se transformant en lien social et familial, donc en source d’asphyxie. Comme le bonheur, il ne dure pas. Il n’existe que dans l’instant, par instant. «L’idée est plus forte que le vécu, dit-elle. Le problème avec les couples, c’est que tout finit toujours par se compliquer. Un processus inéluctable à partir du moment où on commence à en parler. Ultimement, seul le désir est réel.» Le cinéma de Chantal Akerman se déploie entre battements de cœur et élans du corps, enlacements torrides et ruptures brûlantes, tropismes irrésistibles et éclats d’âme.

Face à cet enfermement, à l’entropie qui les menace, les personnages akermaniens trouvent moins des issues qu’ils ne s’inventent des «lignes de fuite» propres à la génération à laquelle ils appartiennent. Des moyens de juguler l’angoisse du vide. Incapable de supporter l’irruption perturbante de la jouissance dans son ordre domestique immuable, Jeanne Dielman – la «mère» – transgresse la Loi et tue. Comme si le dérèglement ne pouvait être jugulé que par un autre excès, que le meurtre devait succéder comme réplique à la petite mort. Emancipée, autonome et disponible, Anna – la «sœur» – vagabonde. Au point de devenir captive du mouvement perpétuel, de se consumer dans sa propre solitude aliénante. Libre et totalement au présent, «plus libre qu’Anna qui subissait sa liberté plus qu’elle n’en jouissait», Julie – la «fille» – sauve l’absolu de l’amour en quittant son amant pour affronter le monde au grand jour (Nuit et jour). « Pour préserver quelque chose de leur amour, il fallait qu’elle parte».

Le refus du naturalisme

Quant à Chantal Akerman, sa ligne de fuite est le cinéma. Celui-ci est le lieu de son exil entre Bruxelles, Paris et New York. Sa manière à elle d’occuper le temps et l’espace, de continuer à faire de la culture après Auschwitz, d’incarner cette «aérienne instabilité du Juif» dont parle Albert Memmi, de réunir l’urgence du désir et l’imaginaire de l’amour fou. Entre la mémoire de l’oubli et l’oubli de l’oubli. «Le cinéma, pour moi, fait partie du même fantasme qu’ont les drogués: vivre des moments hors du temps et de tout, dans une pure incandescence. Il est en cela le contraire du rituel. Il n’y a plus rien, plus de mots, juste ce qu’on est en train de faire à l’instant même, dans l’ici et maintenant. Juste la consumation de quelque chose qui brûle dans un temps limité.»

Qu’elle travaille dans l’hyperréalisme ou dans l’onirisme (Golden Eighties, 1986), qu’elle vise l’existentiel pur ou le romanesque, qu’elle explore le documentaire (D’Est, 1993; Sud, 1999; De l’autre côté, 2002) ou la fiction, le quotidien ou l’imaginaire, le hiératisme ou le mouvement, le silence ou la parole touffue, l’austérité du jeu ou la théâtralité, la marge ou le système, c’est toujours le même refus du naturalisme qui l’emporte, la même quête de l’essentiel, le même rejet des effets, la même volonté de briser tout système pour être le plus ouvert. Avec une forme d’ascétisme qui consiste à « s’en tenir à ce qui est absolument nécessaire. Tout le reste, du coup, disparaît».

Avec l’intimité, ont dit tout. Pas besoin d’aller chercher plus loin ou ailleurs.

Une éthique de l’altérité

Omniprésente dans ses films, la nuit participe de cette épure. «Pas seulement parce qu’elle est l’envers de la quotidienneté, l’occasion de retrouvailles avec soi-même et de rencontres plus libres avec les autres, le ferment d’une expression plus forte des désirs, mais parce qu’elle a directement à voir avec le cinéma. Celui-ci est en effet l’art d’arracher des images de lumière à un chaos nocturne. La nuit, c’est le royaume de l’intimité. Avec l’intimité, ont dit tout. Pas besoin d’aller chercher plus loin ou ailleurs.»

Un tel geste créateur obéit chez Chantal Akerman à une éthique exigeante. On retrouve le judaïsme avec son interdit de la représentation. «Il s’agit de faire des images qui ne sont pas idolâtres, mais dans un rapport de face-à-face avec spectateur, où l’Autre est. Le spectateur doit être un vrai Autre. Le cinéma ne doit pas être ce qu’il est malheureusement trop souvent: une machine à englober et absorber le spectateur. Je travaille sur des lieux communs qui sont détournés tout le temps. Je refuse le discours du maître et m’efforce de laisser sa place au spectateur dans sa différence, son altérité. Je ne veux pas qu’il s’oublie. D’où la frontalité de mes plans, le temps étiré et recomposé qui constitue aussi, oui, une expérience physique.» Et métaphysique, pourrait-on ajouter.

Notes

Gilles Deleuze et Félix Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure, Editions de Minuit, 1975.